第13章 筑波大学物理工学系助教授(1994年12月~2001年11月)

13-1. 研究グループの立ち上げ

1994年12月に講師から助教授に昇進したので,大学院の指導ができるようになった.これと少し前後するが,それまで,井上多門先生と一緒に募集していた卒研生の募集を,別々に行うことにした.それは,井上先生と私では,かなり研究テーマが異なってきたからである.そこで,最初の年度である1994年度に,福田勝吉君と溝上剛君の2人が配属された.その後は,毎年3名程度の卒研生が配属されるようになり,大学院生も増えてきた(図13-1).

図13-1 2000年頃の学生さんの集合写真(3G313号室)

13-2. 三次元泡構造の構造計測

TC流れでは,Physical Review Lettersに投稿でき,MRIの物理学への応用という点で有意義な成果が得られたので,更に,新しいMRIの応用として,三次元泡構造の計測に挑戦した.この問題は,実は,物理学的問題というよりも数学的問題の一つで,「三次元空間を同じ体積の多面体で分割する方法で表面積が最小となるのはどれか」という問題である.すなわち,同じ大きさの泡の作る多面体がこの問題の解となる.

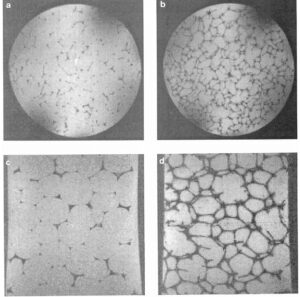

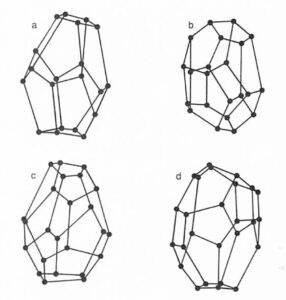

この問題を解決するために,ポリスチレンフォームを硫酸銅水溶液に浸して,4.7TのMRIシステムで3D撮像することにより泡構造を可視化し,それを解析して多面体の分布を求めた.この結果,実際の泡構造においては,Kelvinの14面体による空間分割ではなく,実際の泡から観測されるように,11~16面体が存在することが分かった(文献1).

図13-2 ポチスチレンフォームの画像 図13-3 MR画像から抽出した多面体

図13-4 空間を等体積に分割する多面体の種類と分布

13-3. PCを用いたリアルタイム画像再構成

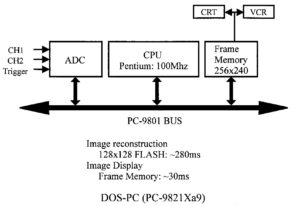

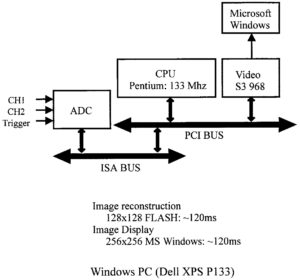

1993年,Intel社のPentiumプロセッサが発売された頃から,PCのCPUのクロック周波数は急激に上昇し,DSPのような特別なプロセッサでなくとも,画像再構成を高速に実行できることが分かってきた.そこで,PC-9801の拡張バスに,自作のAD変換ボードと自作の画像表示ボードを挿入することにより,データ収集→画像再構成→画像表示を高速に行うシステムを構築した(図13-5).また,Windows 3.1もしくはWindows95が発売されてからは,画像表示をWindows上に行うことにより,Frame memoryなどの特別なハードウェアは不要になった(図13-6).ただし,Windows上への画像表示は,通常の方法では時間がかかるため,高速な手法を使用する必要があった(文献2).

このWindows PCを用いてデータ収集と画像再構成表示を行うシステムは,VMEバスシステムに代わって,当研究室におけるその後のMRIシステムの主流となった.

図13-5 DOS-PC上に構築したreal-time MRI 図13-6 Windows PC上に構築したreal-time MRI

13-4. 米国短期留学(1996年3月)

1996年に,若手教員のための文部省の新たな海外派遣制度が作られて,最長1年程度の出張が可能となった.ところが,その初年度の予算は年度末近くに決まったため応募者がなく,上の方から応募するように勧められた.そこで,旧知のアルバカーキのLovelace Researchにいる福島英一さん(図13-6)の研究所に滞在の可能性を聞くと,OKということだったので,三学期の期末試験が終わった直後の2月28日に出発して,新学期が始まる直前の4月初旬に日本に戻る計画を立てた.これは,授業を交代してもらえる人を探すのが困難だったからである.

福島ラボでの研究テーマは,その直前に,4年生の拝師智之君が卒論でやっていた,Windows PCを用いたリアルタイム画像再構成システムにおいて,データ収集の部分が完成していなかったので,その部分を完成させることだった.このため,AD変換ボードを日本から持参し,PCは福島ラボでDELLのPCを新規に準備してもらった.AD変換ボードへのアクセスは,I/Oアドレスを直接参照していたため,前年発表されたWindows95では,それがシステムのセキュリティ上禁止されていると思っていたので,Windows 3.1のシステムの導入を希望していたが,準備されたPCにはWindows95がインストールされていた.

このため,AD変換ボードのアクセスには,専用のドライバの作成が必要かと思っていたが,何のことはない,直接のI/Oアクセスが可能だった(もちろん,WindowsNTでは,直接のI/Oアクセスは禁止されていた).そして,筑波大でやっていたときに,AD変換ボードへのアクセスが不安定になっていたのは,Sound BlasterボードのI/Oアドレスと,AD変換ボードのI/Oアドレスが重なっていたためであることを,福島ラボのArvind Caprihan氏に教えてもらった.このようにして問題が解決できたので,福島ラボの装置で撮像実験を行い,論文にまとめることができた(文献2).

このように,全部で5週間の滞在中に,途中で,CaliforniaのAsilomarで行われたExperimental NMR Conference(ENC)に参加し,その後に,春休み中の家族が日本からやってきて,サンフランシスコとロスアンジェルス観光し(図13-7),その後,叔母のいるサンディエゴを訪れたが,所期の結果を得ることができ,論文にもまとめることができた.また,この滞在中に,マウンテンバイクを購入し,アルバカーキの市内全域やサンディアピークなど,方々を巡ることができた.

図13-6 福島英一さんとアルバカーキで 図13-7 家族旅行でヨセミテに行った時の写真(左は長男)

13-5. DSPを用いたMRIパルスプログラマ

1996年末頃のある日,NMRの独立コンソールを発売していたTecmagという会社の創業者で社長のJohn Delayre氏が,日本代理店であるLAシステムズの紹介で研究室に来られたので,PCを用いたリアルタイム画像再構成システムの実演を披露した.そして,かつては,DSPを用いたリアルタイム画像再構成を行っていたが,今はPCの方が多くの点で優れているということを話した.これに対し,Delayre氏は,DSPは,タイミングが正確なところなどいいところもあるよ,とアドバイスしてくれた.

私は,Z80を使ったパルスプログラマの限界をずっと感じていたので,このアドバイスにより,DSPをパルスプログラマに使うというアイデアを得た.その頃,全くの偶然ではあるが,mttという日本の会社から,DSPボードのダイレクトメールが来ていた.そして,その仕様を見ると,まさにMRI用のパルスプログラマそのものであった(図13-9).DSPのプログラミングに関しては,1992年に開発したリアルタイム画像再構成システムで習熟していたので,さっそく,これを用いてパルスプログラマを作成した(図13-10).このDSPボードは,PCのISAバス用に作られていることもあり,上に述べたデータ収集・画像再構成システムと合わせて,MRIコンソールの作成に使われることになった(文献3).

この成果は,1997年の夏にアルバカーキで行われたICMRMで発表した.また,1997年の5月に,公団の分譲マンションから,同じ町内の一戸建てに引っ越した.

図13-9 MRI用のパルスプログラマに使用したDSPボード(DSP6031)

図13-10 PCに接続してMRIシーケンス(グラジエント波形)を出力している様子

13-6. 臨床用MRIの静磁場を活用したMRマイクロスコープとコンパクトMRIコンソール

1997年9月21日~25日に,アルバカーキで第4回磁気共鳴マイクロスコピー国際会議(International Conference on Magnetic Resonance Microscopy: ICMRM)が行われ,DSPを用いたパルスプログラマの口頭発表を行った.この発表が終わって,ほっとして,何となく他の発表を聞いていたら,突然,臨床用MRIの静磁場だけを使って,グラジエントプローブ(グラジエントコイルとRFコイルを一体にしたもの)をその中に入れ,本体からは全く独立したMRIコンソールを用いれば,安価なMRマイクロスコープ(MRM)ができるのでは,というアイデアが生まれた(図13-11).そして,このようなシステムに,MRmics(MR microscope with independent console system)と名付けた.

一見,大したことのないアイデアのように思われるかも知れないが,MRIにおいて,静磁場を発生する磁石は,システム全体のコストの約半分を占めるため,昼間の臨床撮像以外の時間には使用されない臨床用MRIの磁場は,MRMを実施するのに非常に有用である.RFコイルを小さくすれば,MRMを実現できるのではないか,という反論もあるだろうが,MRMを実施するには,グラジエント強度が不足するため,グラジエントも含めて作る方が得策である.それに対し,本体のグラジエント電源を小さなサイズのグラジエントコイルに接続するという考えもありうるが,数100Aもの電流が流れる人体用MRIのグラジエント電源に,小さなサイズのグラジエントコイルを接続するのは,現実的ではない.

このアイデアを実現するためには,MRIの計測・制御系(MRIコンソール)を,小型化かつ可搬型にする必要があった.図13-12に,当時実験室で使用していたMRIコンソールを示す.このように,多数の電子機器をラックに入れ,相互に接続して使用していた.そこで,これらを図13-11に示すように,小型の可搬型ラックに入れ,上から(1)複数のデジタルボードを入れたPC,(2)送受信の高周波回路から形成されるトランシーバー,(3)3チャンネルのグラジエント電源,(4)高周波トランスミッターを設置した.ただし,図13-12に示すシステムから図13-11に示すコンソールに小型化するのには,1年くらいを要した.そして,この技術を活用して,博士課程の在学生の拝師智之君が,(株)エム・アール・テクノロジーを創業し,第1号機を京都府立医大に納入した(1999年1月.実際は城南電子研究所から出荷).

図13-11 臨床用MRIの静磁場を活用したMR microscope 図13-12 旧MRIコンソール

13-7. 永久磁石を用いたMRマイクロスコープ

臨床用MRIが設置されている病院などでは,MRmicsは,研究用のシステムとして極めて有用なシステムとなる.ただし,病院以外のユーザーにとっては,MR microscope(MRM)へのアクセスという問題は解決されていなかった.そこで,メンテナンスフリーで高磁場が使える,永久磁石を用いたMRMを考えた(文献4).

図13-13に示すシステムが,1Tの永久磁石を用いた世界初のMRMである.磁石は,住友特殊金属にお願いして,FeNdB系の永久磁石材料と,絞ったポールピースで1Tの磁場を実現してもらった.ただし,この磁石は,温度係数が-1200ppm/degreeと極めて大きかったため,温度変化があっても,共鳴条件が変化しない工夫が必要だった.このため時間分割NMRロック法を採用した.すなわち,MRIのパルスシーケンスの中に,一定間隔でNMRロックパルスを挿入し,そのFID信号の周波数(位相)を,NMRの信号源である周波数シンセサイザの周波数にフィードバックをかける,という手法である.このような手法を用いることにより,図13-14に示すような三次元のMRM画像の取得に成功した.

図13-13 1Tの永久磁石を用いたMR microscope 図13-14 さやえんどうの断層面(左)とレンダリング像(右)

13-8. NMRマイクロイメージング研究会・日本磁気共鳴医学会

1996年には,NMR討論会などにMRIの演題を出している人たちと一緒に,NMRマイクロイメージング研究会を立ち上げた.第1回目は,東京水産大の渡辺徳子先生が世話人やられ,私は,第5回目と第17回目の世話人を担当した.2022年には27回目を迎えた.この研究会は,基礎系のMRIの交流の場として,大きな役割を果たしている.

また,1993年には,日本磁気共鳴医学会の理事に選出され,初代の広報担当理事となった.そして,1995年頃に,日本磁気共鳴医学会のウェブサイトの立ち上げなどを行った.これは,多くの学会の中でも極めて早い試みだったと思う.

- K. Kose. 3D NMR Imaging of foam structures. J Magn Reson A118, 195-201 (1996)

- K. Kose, T. Haishi, A. Caprihan, E. Fukushima. Real-time NMR imaging systems using personal computers. J Magn Reson 124, 35-41 (1997)

- K. Kose, T. Haishi. Development of a flexible pulse programmer for MRI using a commercial digital signal processor board. Spatially Resolved Magnetic Resonance. Edited by P. Blumler, B. Blumich, R. Botto, E. Fukushima, WILEY-VCH, 703-709 (1998)

- T. Haishi, T. Uematsu, Y. Matsuda, K. Kose. Development of a 1.0 T MR microscope using an Nd-Fe-B permanent magnet. Magnetic Resonance Imaging 19, 875-880 (2001)