第10章 大学院博士課程(1978年4月~1981年3月)

10-1. 博士論文のテーマ探索と実験

修士2年の秋頃に,進路を決定しなければならなかったが,ちょうど,研究が面白くなってきたこともあり,進学することにした.同期の潮田浩作君は,新日鉄の研究所に行くことになった.父は,定年退職が近づいていたので,就職して欲しいように思っていたが,奨学金が充実してきて,しかも家庭教師のアルバイト(平井法博君の家庭教師を中1~高3まで行った)で,仕送りはほとんど必要がなくなっていたことから,何とか認めて貰った.

博士課程に進んで,すぐに行ったのは,修士論文を投稿論文としてまとめることであった.2~3ヶ月くらいかけて執筆し,JPSJに投稿して,修正はあったが何とか採択された.

そこで,いよいよD論で何をやるかを考えることにした.ただし,修論の延長では,大したテーマがないことは分かっていたので,修論の周辺部分も含めて,色々と調べた.現在だったら,ネットで検索するのだろうが,この時は,図書館に行って,Chemical Abstractや,Science citation indexなどを読んで,どのような分野がやられていないかを調べた.図10-1は,その頃に,赤外線集中加熱炉による単結晶成長関係の研究会が,筑波の研究交流センターであったので,それに参加したときの写真である.筑波大に赴任する8年くらい前の写真である.また,時期はずれるが,図10-2に,研究室で富士山にドライブに行った時の写真を示す.この時は,最高学年だった.

図10-1 筑波の研究交流センター(D1のとき) 図10-2 研究室でのドライブ(D3のとき)

また,研究室の先輩が,どのようなD論を書いているかを色々と読んで,自分なりの見識を持つことが,いかに重要なのかが分かった.そして,当時(1978年)は,高温超伝導材料の発見(1985年)前夜であったが,所属の研究室が研究対象としていた磁性酸化物の周辺では,注目される現象は少なかった(ところが,実は,その後,世界を騒がせる物質があることが判明した).一時流行していたテーマは,構造相転移と呼ばれる現象で,統計力学にも興味があったので,この関連で何か面白いテーマはないかと考えていた.

そこで,思いついたのが,鉄クロマイト系(Fe1+xCr2-xO4系)で起こる,構造相転移と磁気相転移である.それぞれの相転移に関しては基本的なデータは公表されていたが,これらの二つの相転移が,どのように関係しているかについては,具体的な知見はなかった.なお,この系における構造相転移は,Fe2+のJah-Teller効果が原因となっていることが,2019年にリチウムイオン電池材料の発明でノーベル化学賞を受賞することになるJB Goodenough氏により,1964年に指摘されていた.

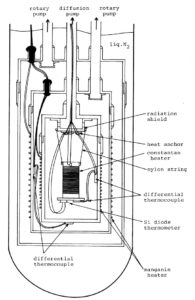

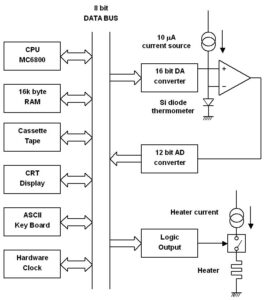

相転移を定量的に明かにする一番の方法は,比熱の計測であるが,比熱計測は,根気のいる実験であることで有名だった.そこで,修士の時に製作したマイクロプロセッサーシステムを用いて,自動測定を行うことにした.また,比熱の断熱セルを作るために,三重の真空槽を旋盤などで作成した(図10-3).

また,マイコンシステムを実用的なものとするために,キーボード,CRTディスプレイ,カセットレコーダーのインターフェースを作成した.これにより,卒研では完成できなかった,カセットレコーダーをプログラムやデータの保存に使う目的を達成することができた.

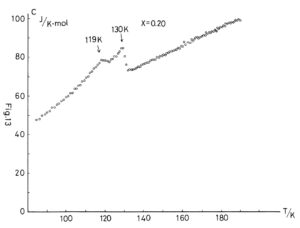

この比熱自動計測システムでは,温度変化に対する出力電圧変化が大きなダイオード温度センサーを用い,16bit DAコンバータと12bit ADコンバータを使用して「温度」と「温度差」をそれぞれ高精度に計測した(図10-4).また,温度計測用の定電流源をコンピュータで制御して,比熱の全自動計測システムを完成させた.図10-5に,計測結果の一例を示す.これは,スタート温度を少し変えた2回の計測を合わせてプロットしたものだが,再現性良く,2つの相転移を示すピークを観測することができた.下のピークが磁気相転移で,上のピークが構造相転移である.そして,それらが一致した成分の試料では,一次相転移が観測された.

このようにして,この系における二種類の相転移の関係を明らかにすることができ,博士の学位を取得することができた.また,この内容を,後日,米国のJournal of Applied Physicsに投稿し採択された.

図10-3 比熱の断熱セル.液体窒素温度以上で使用. 図10-4 マイクロプロセッサを用いた比熱自動計測システム

図10-5 比熱計測で計測した磁気相転移と構造相転移.ピークが重なると1次相転移となる.

10-2. 水島公一さんの渡英

私がD1になった頃,研究室の助手の水島公一さんが,飯田先生の旧知のGoodenough氏のところへ留学(正確には海外出張)するというので,研究室のメンバーで,羽田に見送りに行った.旅費を節約するために,ソ連のエアロフロートの旅客機を使われていたが,滑走路からなかなか上昇しないので,見ていて冷や冷やした.Goodenough氏は,以前は,MITのLincoln laboratoryにいたが,Oxford大のDepartment of Inorganic Chemistryに移ってグラントも当たったところだったので,人材を集めているところだった.

水島さんは,Oxford滞在の最初の1年だけでは成果が得られなかったこともあって,2年目は1年休職して滞在を延長することになった.でも,そこで現在のリチウムイオン二次電池の普及につながる大発見をされた.すなわち,陽極材料として現在主流のコバルト酸リチウムの発見である.この材料の発見は,当初はそれほど注目されていなかったようだが,リチウムイオン二次電池の材料として注目されるにしたがって論文の引用回数も増え,現在では,4000回以上も引用されている(図10-6).

図10-6 水島公一さんのGoogle scholarのページ

なお,水島さんが,日本に戻られて,物理学教室でセミナーをやられたが,当時は,その材料の潜在的な有用性があまり理解されなかったように思う.でも,「磁性酸化物」をメインテーマとしていた研究室だったからこそ,水島さんの発見もあったのだと思う.また,当時は,学生の間では,磁性酸化物に将来はあるのだろうか,などという議論をすることもあり,結局,その方向の分野に進んだ人はほとんどいなかったと思う.

一方,Goodenoughは,この材料をベースに,Oxfordを去ってからも研究を進め,引用回数が数千回を超える論文をいくつも発表している.そして,2019年のノーベル化学賞を,歴代最高齢の97歳で受賞した.なお,図10-7に示すように,水島さんが第一著者の論文が,リチウムイオン二次電池の材料のスタートとなったことが明瞭に示されている.すなわち,別の見方をすれば,飯田研究室は,世界を変えたリチウムイオン二次電池を生み出した研究グループの一つと言えるのではないだろうか.

図10-7 Goodenough氏のGoogle scholarのページ

10-3. 就職活動

D3になると,D論の見通しと方向性がはっきりしてきたので,進路に関しても考え始めた.所属研究室には,色々な大学に就職した優秀な先輩方がおられ,その方々が,たまに研究室に人探し(助手の採用)に来られた.私がD2からD3になる頃に,東大教養学部の鹿児島誠二先生と,広島大学総合科学部の大林康二先生が研究室に立ち寄られ,助手を募集している(公募する予定)ということを仰っていた.かなり脈のある話で,これらの話を母にしたら,できれば,少しでも近い広島の方がいい,ということを言っていた.親としては,そのような気持ちだったのだろう.

そのような頃に,東芝総合研究所に勤めていた,2年先輩の吉田二朗さんから研究室に電話があり,NMR-CTの分野で物理出のドクターを探しているので,興味があれば話を聞いてみないか,というお話をいただいた.そこで早速アポを取っていただいて,当時,研究主幹をやられていた井上多門さんに面接をやっていただいた.これに関しては,図10-8に示すように,NMR-CTに関する新聞記事の切り抜きが研究室に貼ってあったので,元々興味があり,条件も一致したので,入社の希望を告げ,1週間後くらいに内々定の連絡をいただいた.

助手の話も興味はあったが,鹿児島先生も大林先生も,自分としては採りたいが,確約はできないということと,当時も,助手のポジションは不安定だったので,研究者としてのポジションが将来も保証される(と思われる)会社の研究所の話は魅力的だった.このようにして,磁性酸化物からは足を洗い,MRIの研究開発に参入することになった.でも,子供の頃からエレクトロニクス全般に興味があったので,結果論ではないが,いい選択だったと思う.このように,博士の学位取得は,研究をスタートするための一つの条件であり,これによって将来の研究テーマが決まるものではない.

D3の1月頃には,博士論文の審査(主査は近角聡信先生,安岡弘志先生も副査の1人)は終わったので,3月頃から,東芝との共同研究先であった物性研の安岡研にしばらく通った.確かに,MRIの世界情勢を見ると,のんびりしている場合ではなかった.

このようにして,22年間の長い学生生活がようやく終わった.この時点で,どんな仕事に就いても,うまくやっていけるという,根拠のない自信だけはついていた.

図10-8 朝日新聞の記事(1980年5月28日).研究室にしばらく貼ってあった.